25/07/23

25/07/16

溝口綾人先生(理学療法士)の論文が英文誌「Cureus Journal of Medical Science」に掲載されました。

25/06/24

24/12/09

24/10/28

24/04/01

HPをリニューアルしました。

24/03/01

部員一覧を更新しました。

24/02/09

23/12/10

23/11/30

20/12/16

リハビリテーション研究部では、健常者や患者様を対象とした研究を通して、質の高い医療が提供できるように取り組んでおります。研究で得た知見に基づき治療を実践するとともに、研究成果を学会や学術誌に投稿して公表することで多くのセラピストと共有していきたいと考えております。

| 氏名(所属) | 職名 |

| 清原 克哲 (老健 さくら苑デイケア) |

|

| 中森 友啓 (榊原白鳳病院) |

|

| 竹内 航平 (老健 第二さくら苑) |

|

| 溝口 綾人 (老健 さくら苑デイケア) |

|

| 青野 伸 (榊原白鳳病院) |

|

| 稲田 健吾 (榊原白鳳病院) |

| 氏名(所属) | 職名 |

| 鈴木 俊明 (関西医療大学) |

副学長・教授 |

| 嘉戸 直樹 (神戸リハビリテーション衛生専門学校) |

校長 |

本研究部では、体性感覚誘発電位や動作学的筋電図、足圧分布計を用いて機能障害を客観的に捉えることで、適切な治療を提供できるように取り組んでおります。

○誘発筋電図 Viking EDX(ネイタス社製)

体性感覚誘発電位は、体性感覚を刺激して頭皮上より電位を記録し、後索-内側毛帯路を分析します。

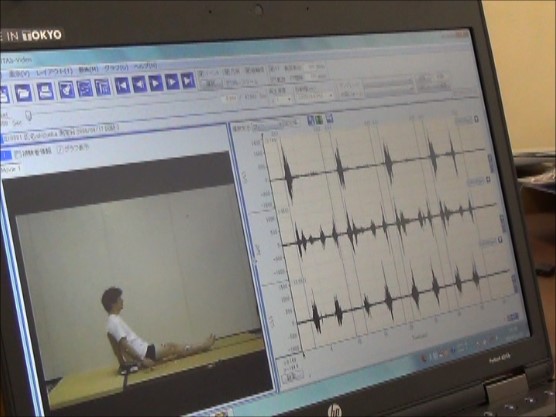

○動作学的筋電図

テレメトリー筋電図(キッセイコムテック社製)

筋電図は、筋線維から発生する活動電位を記録し、筋の収縮状態を量的・時間的に分析します。

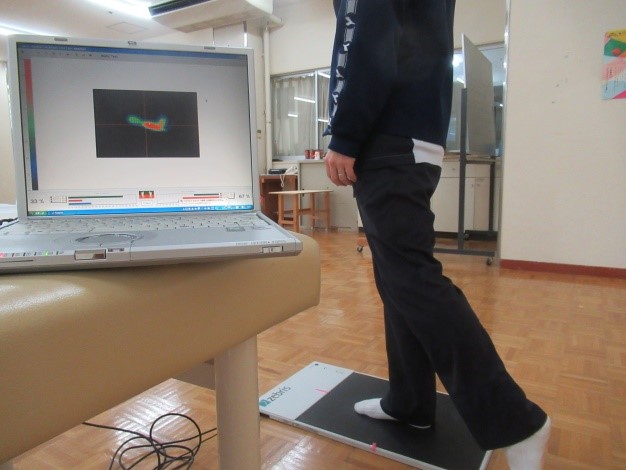

○足圧分布 歩行解析用フォースプレート

(zebris Medical GmbH製)

フォースプレートは、様々な動作によって加えられる床反力の三分力と三モーメントを記録し、歩行時の足圧中心や立位の重心動揺を分析します。

三重県津市榊原町5630番地

送迎バス 運行表

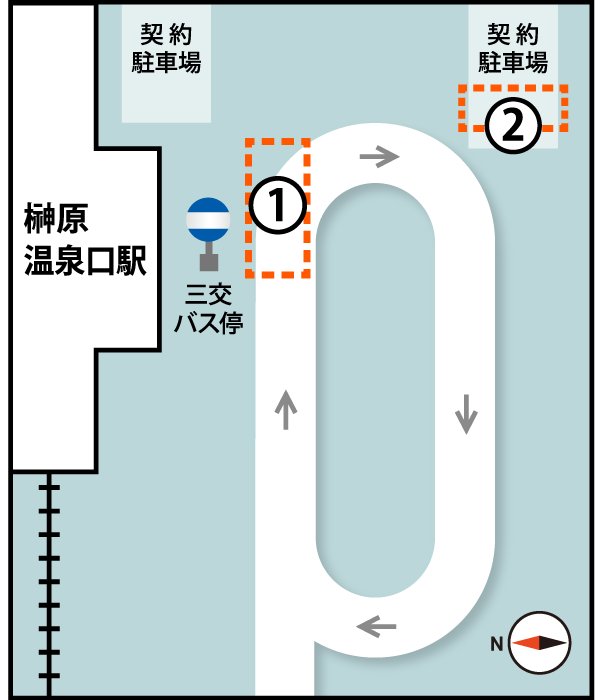

○ 榊原温泉口駅(①または②付近に発着)

| (時) | 駅 発(分) | 病院発(分) |

|---|---|---|

| 8 | - | 45 |

| 9 | 05 , 40 | 20 |

| 10 | 15 | 00 |

| 11 | 15 | 00 , 50 |

| 12 | 10 | - |

| (時) | 駅 発(分) | 病院発(分) |

|---|---|---|

| 13 | 15 | 00 |

| 14 | 15 | 00 , 45 |

| 15 | 00 , 50 | 20 |

| 16 | - | 45 |

| 17 | - | 17※ |

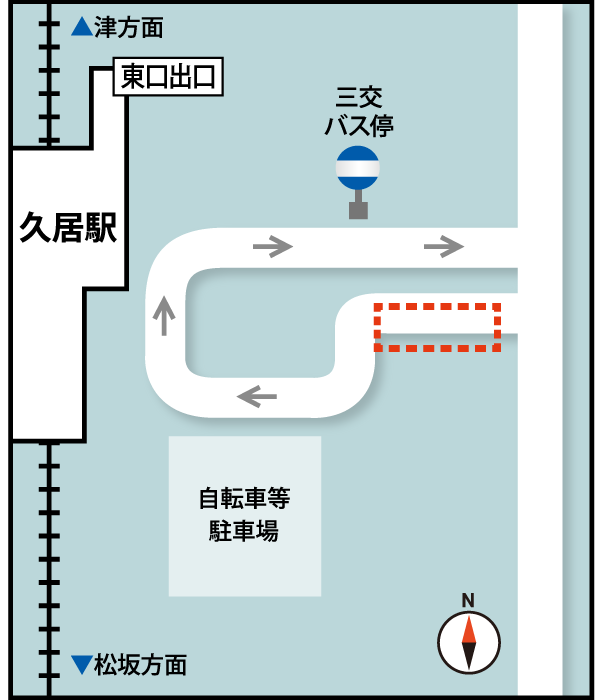

○ 久居駅(点線枠付近に発着)

| (時) | 駅 発(分) | 病院発(分) |

|---|---|---|

| 8 | - | - |

| 9 | - | 35 |

| 10 | 10 | - |

| 11 | - | - |

| 12 | - | 50 |

| (時) | 駅 発(分) | 病院発(分) |

|---|---|---|

| 13 | 20 | - |

| 14 | - | - |

| 15 | 45 | 15 |

| 16 | - | - |

| 17 | - | 20※ |